文明が花開いた明治時代は、どのようなスポットが人気だったのだろう。

今回は、116年前のガイドブックを使って熱海の観光をしてみよう。

実際に回って見えてきたのは、熱海が今でも人気の理由だった。

熱海、人を楽しませようとする熱量がすごい。

※この散策は2023年2月に行ったものです。

116年前に書かれた観光の本

以前、伊豆について書かれている「明治時代のガイドブック」を見つけた。

これを使って伊東の街を観光したところ、違った時代の人と一緒に歩いているような普通の観光で味わえない体験ができた。

dailyportalz.jpとなると再びやってみたくなるもの。お次は、伊東と同じように温泉町で有名な熱海に行ってみよう。

熱海といえば温泉

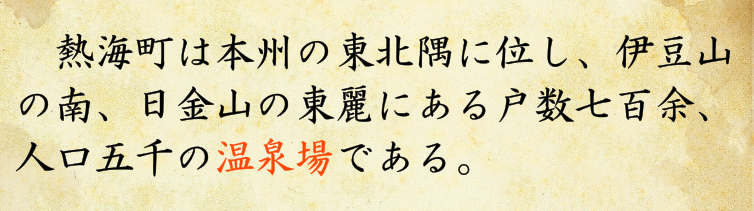

『伊豆新誌』の熱海の章は、このような文章から始まっている。

いきなり「温泉」が出てきた。今の熱海も温泉のイメージがある。同じだ。

では、明治時代から温泉地だった熱海は、現在どのぐらいにぎわっているのだろう。

さびれたとか復活したとかうわさに聞いたことはあるが、どっちなんだい。

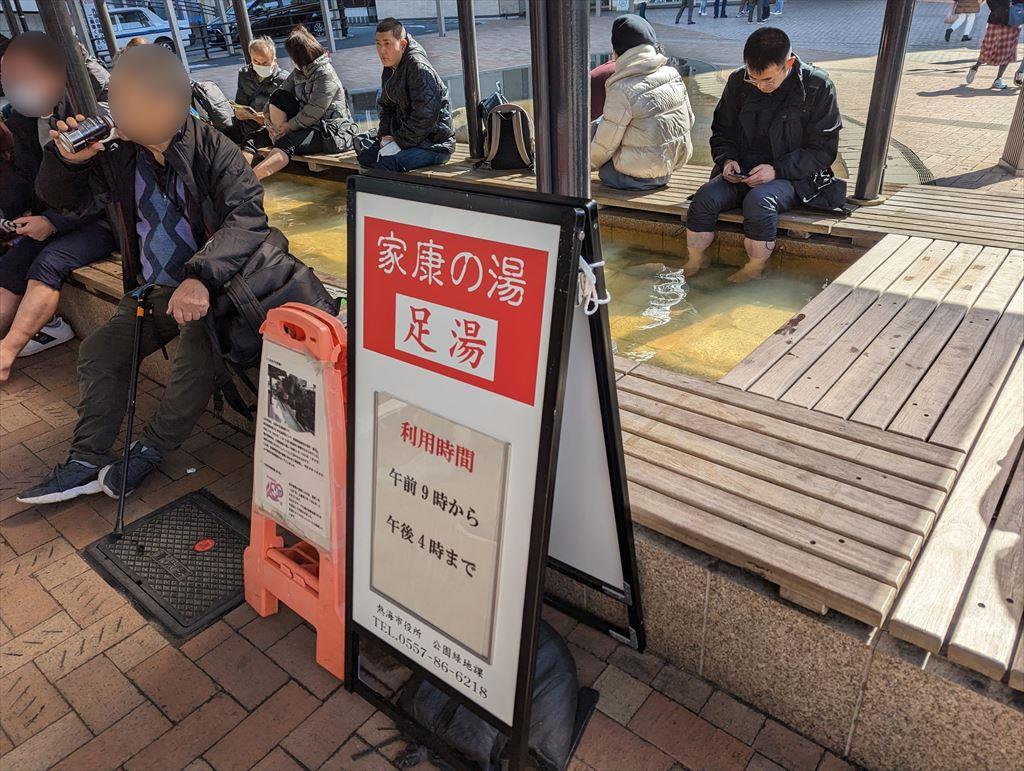

熱海駅の改札を出る。駅前に広がる光景に、足が止まった。

駅から徒歩10秒に温泉があった。いきなり熱い歓迎だ。

最初からクライマックスの風景に、期待が湯気のように高まっていく。

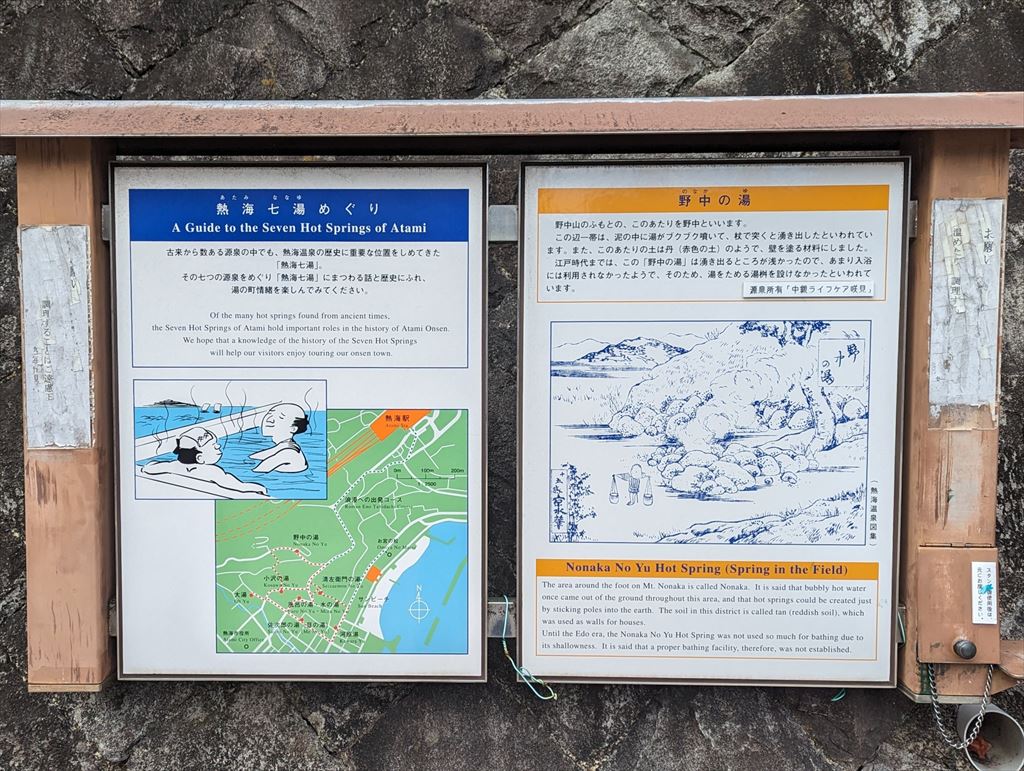

さあ、スポットめぐりを始めよう。『伊豆新誌』によると、古くからある源泉が七つあるとか。

さっそく町へ繰り出そう。

さて、最初に来たのは七源泉の一つ、「①野中湯」だ。

果たして残っているかな。足を進めると、道のはしっこに存在感を、いや湯気を放っているものが目に入った。

七湯は今もしっかり残っていた。長らく会っていない友達と久々に再会したら元気でほっとしたときの気持ちに今なっている。

源泉の横には「熱海七湯めぐり」の看板もあった。

「源泉」という地味になりがちなスポットにここまでていねいな説明があるとは。

熱海、やるじゃん。

さて、ここからは残り六湯のうち五湯をダイジェストでお届けします。

さて、ここで一つお知らせだ。実は、熱海七湯には一つ別格の存在がいる。

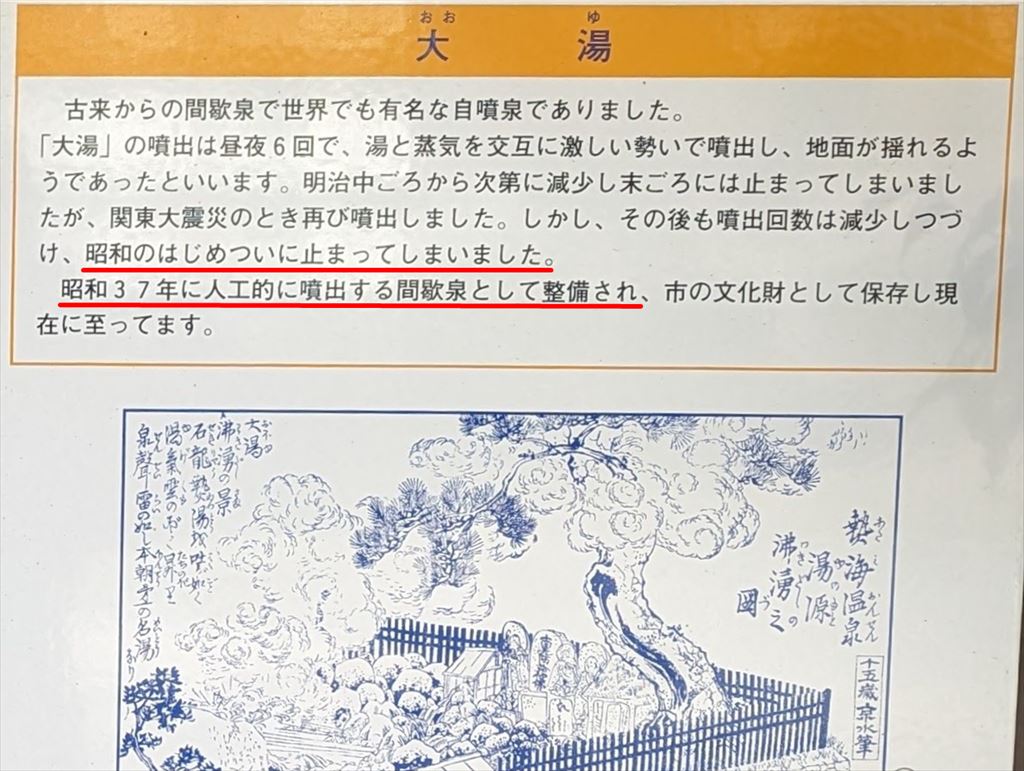

その名も「⑦大湯」だ。

姿を変えた「熱湯噴出」の今

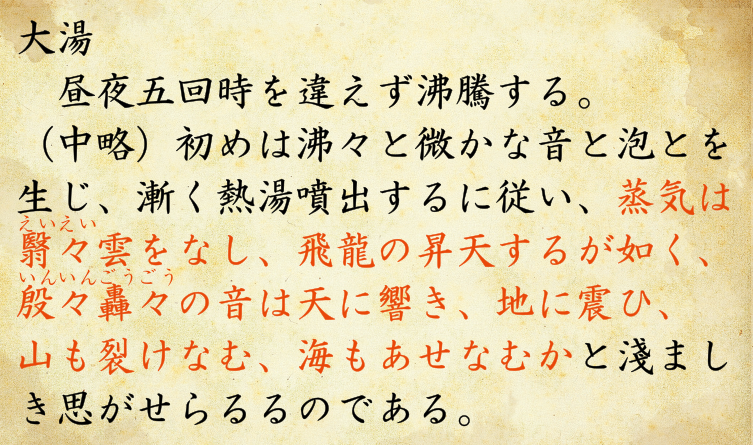

『伊豆新誌』では、熱海七湯のうち大湯だけ別枠で紹介している。

その迫力、感じ取れるだろうか。

「地が震え山が裂け海が干上がる」とは、まるで災害が起きたような表現だ。これで温泉をイメージする人はいないだろう。

ただ、僕は知っている。それが大げさじゃないことを。

実は、さっきの商店街に昔の大湯の写真があった。そこに写っていたのは、文字どおり「飛龍」のように噴出する姿だった。

見た目はもちろんのこと、「殷々轟々(いんいんごうごう)」と書かれた音もぜひ聞いてみたい。

目的地へ向かう足取りが早くなっていく。

すぐに到着した。

姿かたちが写真と違う。噴出がない。

どういうことなんですかと看板を見る。

大湯は再現されたものだったのだ。脳内の飛龍が地下へもぐっていった。

「グオングオンゴー」

突然聞き覚えのある音が耳に入った。浮かんだのは、小さいころ、近所の蛇口で手を洗ったときの記憶だ。その蛇口は地下の井戸水を使っていて、蛇口をひねるとポンプがグオンと音をたてて動きだしたものだった。

今、そのポンプと同じ音を聞いている。

でも、なぜここで?

次の瞬間、疑問が解けた。

大湯の噴出は再現されていたのだ。

でも、正直ものたりない。モーターの震える音はしたけど、「地が震える」には程遠い。

では、なぜこんなスケールダウンしたのを再現したのだろう。

首をかしげていると、通りかかった人の会話が耳に入った。

「湯が噴き出てるやん」

「こんな温泉があったのか」

「ディズニーのアトラクションみたい」

そうか。形はともあれ残しておくことに価値があるんだ。それで興味を持ってもらえれば、歴史ある温泉地としての熱海をアピールできる。

そのためには、ただの看板だけでなく目立たせることが大事だ。

昔の姿を保存するだけでなく、必要であれば復元までしてみせる。そんな熱海に、古くからの観光地としての意地を見た。

「はなはだ面白い景色」を見に行こう

さて、次は観光地の定番である「自然」だ。熱海には「錦ヶ浦」という名所があるらしい。

明治の人をして「はなはだ面白い風光」と言わしめた景色を見に行こう。

ということで、「念佛山」のふもとに来た。ずいぶん信仰が深そうな名前だ。寺社でもあったのだろうか。今はどうなっているのだろう。

ちょうど案内の看板があったので見てみると、

煩悩まみれになっていた。

さて、道路の横に階段があったのでおりてみよう。

5分ほど下っただろうか。ようやく視界が開けた。

中央にある岩が、おそらく本にあった「兜岩」だ。昔の人もこうして眺めていたのだろうか。

ひたすら海が広がる光景に、時間の進みがゆるやかになっていく。

ふと、一つの場所に目が吸いよせられた。絶壁に謎の建物がある。

これは明治時代になかった光景だ。

ところで、巨大なガラス張りの建物ってどこかで聞いたような。記憶に引っかかる。

そうだ、昔、台風でホテルのガラスが割れてニュースになったことがあった。

ここが、まさにその場所なんだ。

あれから5年。レストランは復活をとげていた。

険しい場所でも観光スポットを切り開き、険しい自然に負けても立ち上がる。そんなたくましい熱海の姿が目の前にあった。

古の神社で熱海の強さの理由を知る

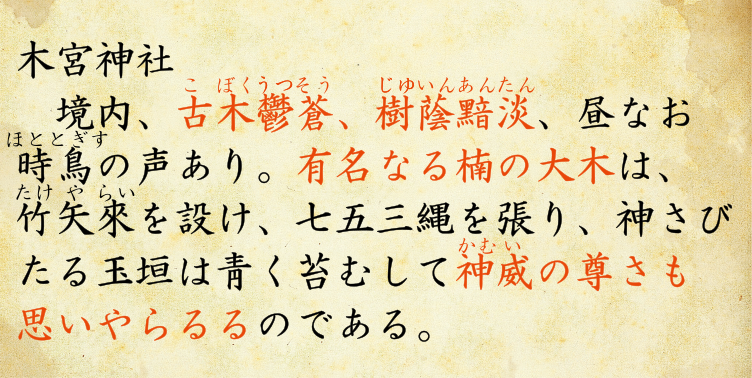

さて、日本の観光の定番と言えば神社だ。熱海では「木宮神社」が当時有名だったとか。

木がうっそうしていて立派なクスノキが生えている神社があると。神社にご神木があるのはよくあることだ。正直、「割と平凡そう」と思ってしまった。

まあ、せっかくだし行ってみましょう。

場所は熱海の街中にあった。

お正月ではないのに人が多い。来宮神社は現代でも人気のスポットのようだ。

入ってすぐ右側に曲がる。うおっと声がでた。

一体いつからここに立っているのだろう。平凡そうとか言ってごめんなさい。

説明看板を見ると、そこに書いてあったのは「第二大楠」。あれ? 第二ってことはもう一つ大木があるってこと?

参拝道を進んでいくと、その答えが立っていた。

今度は「うおわぁー」って声が出た。「神威の尊さも思ひやらるる」は本当だったのだ。

ところで、見ていて気になるものがあった。

気になるので行ってみよう。

一本道を歩き、その場所に立ってみた。

木肌のしわ模様をながめていると月日の流れがしみこんでくる。ながめていると心の波が落ち着いていく。まるで、大自然の川の中を漂っているような。

と、気づいた。どこかから水の音がする。

観光客の人ごみから距離をとり、せせらぎを聞かせて心を落ち着ける。この高台は、そんな高度な計算のもとに建てられたスポットだったのだ。映える写真が撮れるだけじゃなかった。

これだけ観光地としての力がありながらも、アイデアを練り続けてさらに魅力的な街を目指していく、そんな姿勢にすっかり熱海が好きになってしまった。

まとめ

昔の観光地を回って見えてきたのは、過去の観光スポットを大切にしながら、たゆまぬ努力で人を呼ぼうと工夫をこらしていく熱海のたくましい姿だった。

明治のガイドブックで「現代」の熱海をここまで普通に楽しめるとは。いい意味で予想を裏切られた旅でした。

ちなみに、熱海は明治時代の小説の「聖地巡礼」で栄えたという一面も持っている。が、そちらを書くと長くなってしまうのでまた別の機会に紹介しようと思う。お楽しみに。