私鉄沿線の街では、私鉄を運営している企業が「生活の一部」になる。たとえば京王線沿いの住人は京王のバスに乗り、京王のスーパーを利用しすごしていく。それは小田急も東急も同じだ。

「京王井の頭線」の三鷹台駅を降りたとき、予想外の看板が目に入り足が止まった。駅の横にあったのは「Odakyu OX」の文字だった。京王と小田急がぶつかっている。

Youは何しに京王へ?

理由を調べ見えてきたのは、実は小田急が三鷹地域と深くかかわっていたという意外な歴史だった。

京王井の頭線にあるOdakyu OX

京王井の頭線は、「住みたい街ランキング」常連の吉祥寺駅から伸びている路線だ。その吉祥寺駅から二駅のひっそりとした住宅地に、三鷹台駅がある。

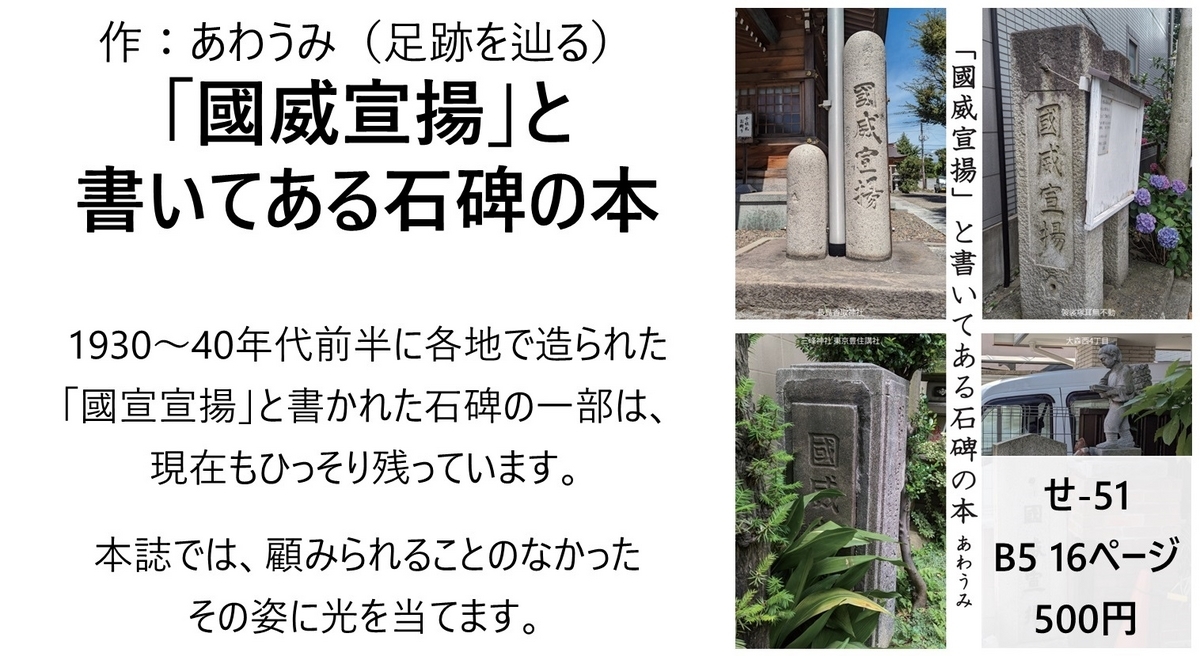

まずは、三鷹台駅前の写真を見てほしい。

「小田急」が「京王線」沿いの駅前に居座っている。普通、駅チカの一等地には鉄道と同じ系列のお店が陣取っていそうなものなのに。

その違和感は、Odakyu OXの店舗一覧を見てさらに確信となった。三鷹台駅のOdakyu OXは、「唯一小田急線沿いから離れている店」だったのだ。

旅先で小さいうどん屋に入ったら、地元の人が10人ぐらいで宴会をしていてはしっこで小さく食べることになったときの心情を思い出した。

Odakyu OXは、なぜこんなアウェイな場所にいるのだろう。

三鷹台店はいつできた?

なぜ三鷹台にいるのか、一つ思いついた説がある。それが、

「これからOdakyu OXが各地へ進出しようとしている説」

だ。

つまり、Odakyu OXを増やすために、まずは三鷹台駅に新しく店を開店させたと。それが正しいなら、三鷹台店は割と新しくできたはず。

ぴっちりスーツを着こなし、薄いタブレットPCを片手に新天地に切りこんでいくメガネのお兄さんが頭に浮かんだ。脳内で三鷹台店が擬人化されている。

ではさっそくOdakyu OXの歴史を調べていこう。

図書館で小田急グループの歴史の本を手に取りページをはらりとめくる。そこには、スーパー事業としてOdakyu OXが増えていった過程がしっかり書いてあった。

年表にして紹介しよう。

Odakyu OXは意外と年季を重ねていて60歳だった。

東京オリンピックを控え、高速道路が建設されたり初の衛星中継が試みられたりと日本がイケイケだった時代に、その勢いに乗ろうと始めた事業だったということか。

さて、年表を続けよう。

いや4号店なんかい……! 図書館なので小声でつっこみを入れた。

しかも開店は58年前って。新事業どころか、地域にすっかりなじんでいる。

脳内の三鷹台お兄さんのしわが一気に増えておじさんになった。手に持ったタブレットPCはバインダーに、メガネは老眼鏡に変わっていた。

「これからOdakyu OXが各地へ進出しようとしている説」は間違いだった。

それ以降、手がかりはなく行き詰ってしまった。

現地での違和感

困ったときの最終手段、それが「問い合わせ」だ。ということで、Odakyu OXの問い合わせフォームで聞いてみることにした。神様仏様OX様。

返事を待ちながら三鷹台をふらふら歩く。

京王線沿いに小田急、か。実はほかにも小田急がいたりしないかな。

歩いていると、気になるものが目に入った。バス停だ。

そういえば、 三鷹地域には「小田急バス」が進出している。朝、京王バスと小田急バスが並んで通りを進んでいるのもよく見る光景だ。

ここにきて、なぜか謎がふくらんでしまった。

次の日、Odakyu OXから問い合わせの返事が帰ってきた。読んで思わず立ち上がった。

三鷹台店が小田急沿線以外の場所にあることにつきましては、

店舗のある場所がかつて小田急バスの所有する土地であったことか ら、出店に至ったという経緯があるとのことでございます。

小田急バスの歴史を調べよう

Odakyu OXが建った場所は、以前より小田急バスが持っている土地だった。では、小田急バスはどういう経緯で三鷹台の土地を買い、なぜこの場所にOdakyu OXができることとなったのだろう。

ここからは、小田急バスの歴史をたどっていこう。

もう一度図書館で本棚に立つと、Odakyu OXを調べたときに手に取った「小田急グループ」の本の横に「小田急バス」の歴史が書かれた本が見つかった。こっちが正解だったのか。

「探した場所のすぐ近くに実は目的のものがあった」現象に誰か名前をつけてほしい。

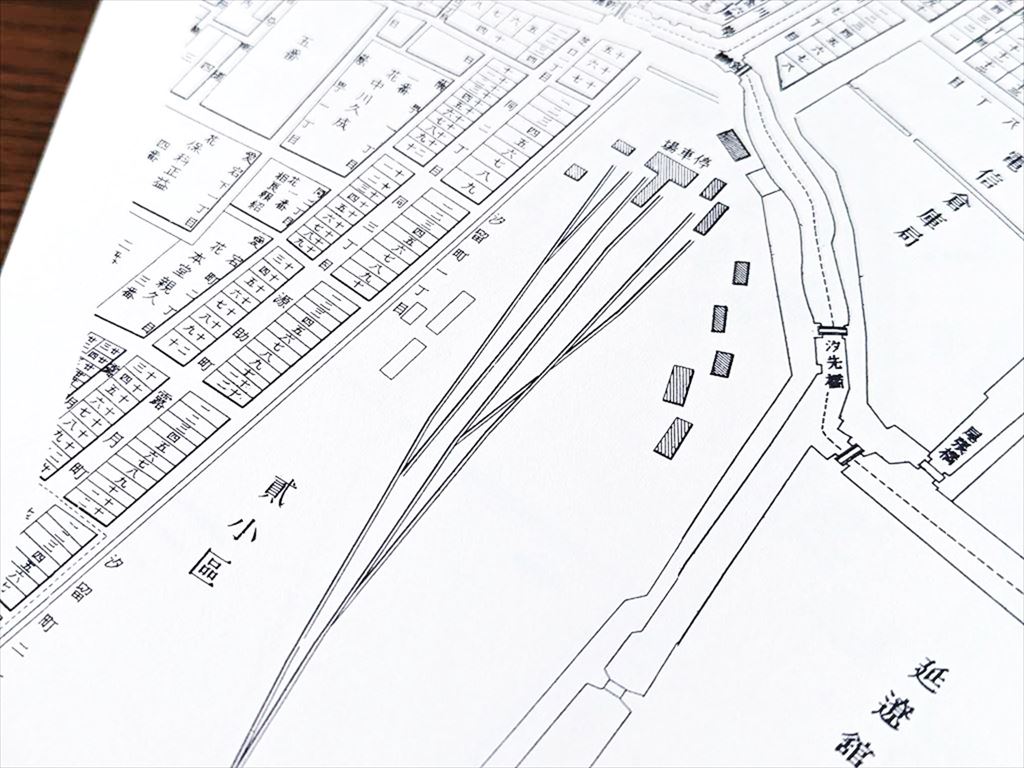

席についてページをめくる。新たに見えてきたことがあった。三鷹は「小田急バス発祥の地」だというのだ。

さらに、本には「Odakyu OX」の文字もしっかり入っていた。

そういうことだったのか。

ここからは、小田急バスの始まりからOdakyu OXが三鷹台に上陸するまでの流れを紹介していこう。ちょっと長くなりますがおつきあいください。

1. 小田急バス、三鷹で始まる(1950年)

小田急バスの始まりは1950年にさかのぼる。Odakyu OXができるさらに13年前だ。

戦後まもなく、小田急はあせっていた。都内のバス事業に進出したい。でも、主要なバス路線はすでにおさえられている。

どうすれば。

考えたのが、「既存のバス会社を買収する」という一手だった。その対象になったのが、三鷹地域で運行している「武蔵野乗合自動車」だ。

こうして無事に買収が終わり、三鷹の地に小田急バスが上陸した。

三鷹は、小田急とは縁もゆかりもない場所だと思っていた。でもそうではなかった。

2. 三鷹台に路線を作ろう(1955年)

小田急バスが事業を始めてから取り組んだことが「路線の開拓」だった。そこで目をつけた場所の一つが「三鷹台」だ。

1955年、申請していた「三鷹台 - 牟礼 - 吉祥寺」のバス運行の許可が下りた。

ところで、バスを運行するために必要なものがある。それが「車両引返場(終点でバスがUターンするための場所)」だ。ここで、三鷹台の新路線のために小田急バスが駅前の土地を取得することとなった*。

*状況的に引き返し場のために土地を取得したと考えられるが、正式な取得の記録は見つからなかったため推測が含まれている。

3. 小田急バスの方針転換(1960年代)

町の発展とともに順調にバス路線を広げていった小田急バス。しかし、成長はどこかでいきづまるものだ。

1960年代の半ばに入ると、バス事業の利益がだんだんと減っていくことになった。ここでうまく策を練っていかないと、東京チカラめしやタピオカ屋と同じ運命をたどってしまう。

対策として行われた一つが、「路線の統廃合」だった。

それにより、三鷹台駅のバス路線も終了になったと思われる。

はっきりとした記録は残っていないが、いろいろな資料の中で最後の記述があったのは、1964年となっていた。

その結果として残ったが、三鷹台駅前の土地だ。

4. 新事業を「安全」に始めたい!(1966年)

小田急バスが経営を安定させるために、もう一つ考えたことがある。「事業の多角化」だ。

バス以外で何か始めたい。

そういえば、各地の路線を廃止した結果、ぽつんと残ったものがあった。そう、「車両引返場」の土地だ。

その土地を貸せばいいんじゃね?

こうして、小田急バスの新事業「不動産業」が幕を開けた。

しかし、始めるにあたり問題があった。皆さんは初めて物事を始めるとき、経験や知識不足で苦労をしたことがあるだろうか。

僕は小学生のころ、始めたばかりのデジモンカードを友達と交換したら明らかに損な取引をしてしまい、泣きながら帰った悲しい思い出がある。カード名が黄色いメタルグレイモンのあのカード、今でも元気かな。

失敗しないように、最初は安心できる相手と取引してノウハウをためたい。そんなとき、まさにうってつけの存在がいた。

同じ小田急系列である㈱オー・エックスだ。

オー・エックス「どこかにスーパーマーケット建てる土地ないかなー」

こうして、「便利な土地が欲しいオーエックス」と「信頼できる相手に土地を貸したい」小田急バスが出会い、がっちりと手を結ぶこととなった。

三鷹台駅のOdakyuOXは、小田急バス側とOdakyu OX側の思惑がちょうどいいタイミングでかみ合って生まれた、奇跡のような店舗だったのだ。

終わりに

ようやく、三鷹台のOdakyu OXが京王線沿いに唯一建っている理由がわかった。一つのお店を調べるはずが、ここまで小田急の深みを知ることができるとは。

そんなことを考えながら問い合わせを見返していると、気になる一文に目がとまった。

小田急沿線以外の店舗としては、現状、三鷹台店のみとなっており

ますが、今後につきましても条件等が合えば、沿線以外への出店も 積極的に考えてまいります。

小田急がさらに広がっていく姿、見てみたい。

もし実現したら、バス事業と同じように、「Odakyu OX」と京王のスーパー「京王ストア」で勢力を競い合うことになったりして。

そういえば、京王のスーパーの分布はどうなっているんだろう。地図を見て、うぉっと声が出た。

戦いはすでに始まっていたのだ。

それでは、次回作「『京王』のスーパーが一店舗だけ『小田急線』沿いにある」で会いましょう。

参考文献

- 小田急五十年史

- 小田急75年史

- 小田急バス40年史

- 小田急バス60年史

- 運輸審議会半年報 昭和30年7-12月

- 三鷹市 社会生活の諸相

- 写真集 みたかの昔